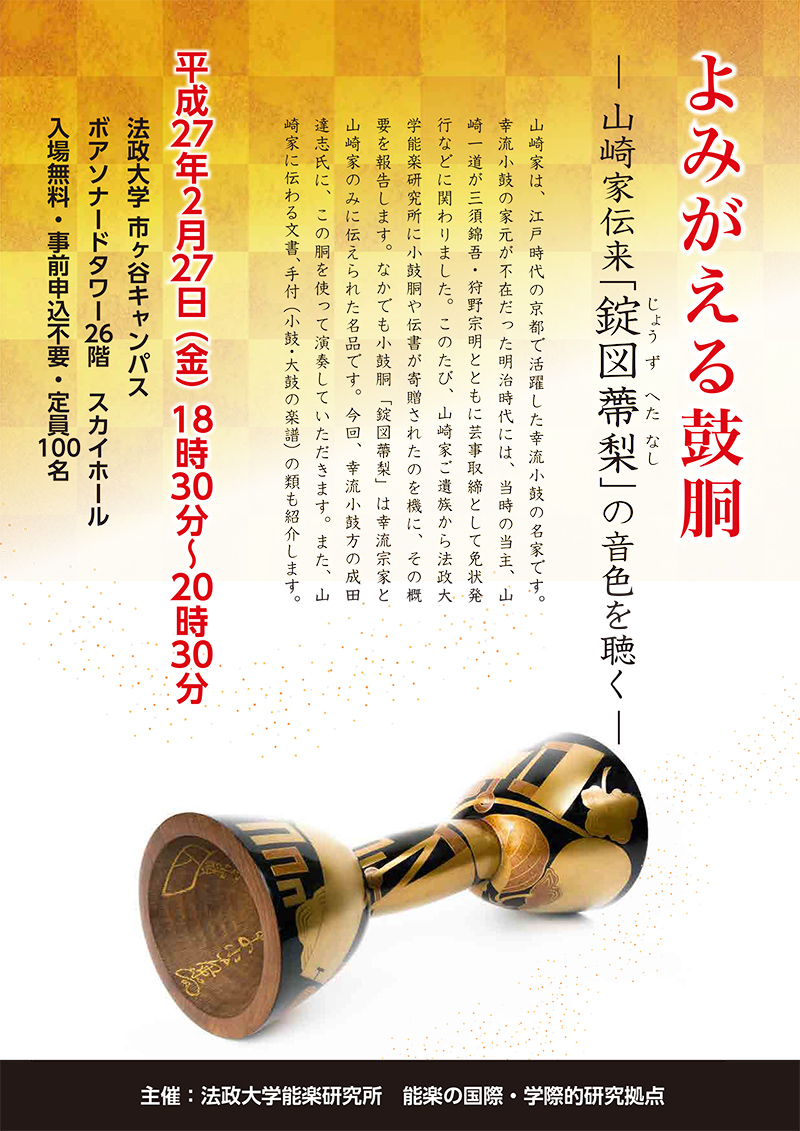

「よみがえる鼓胴 ―山崎家伝来「錠図蔕梨」の音色を聴く―」

「よみがえる鼓胴 ―山崎家伝来「錠図(じょうず)蔕梨(へたなし)」の音色を聴く―」

山崎家は、江戸時代に京都で活躍した幸流小鼓の名家です。幸流小鼓の家元が不在だった明治時代には、当時の当主、山崎一道が三須錦吾・狩野宗明とともに芸事取締として免状発行などに関わりました。このたび、山崎家のご子孫から法政大学能楽研究所に小鼓胴や伝書が寄贈されたのを機に、その概要を報告、山崎家伝来の鼓胴の音色を鑑賞する催しをおこないました。

2015 年2 月27 日(金)

於: 法政大学市ヶ谷キャンパス ボアソナードタワー26 階 スカイホール

18:30 ~ 19:20 山崎家旧蔵小鼓伝書の概要

高桑いづみ(東京文化財研究所無形文化遺産部無形文化財研究室長・法政大学能楽研究所客員研究員)

19:30 ~ 20:30 実演とお話

小鼓:成田達志(幸流小鼓方能楽師) 謡:坂真太郎(観世流シテ方能楽師) 聞き手 高桑いづみ

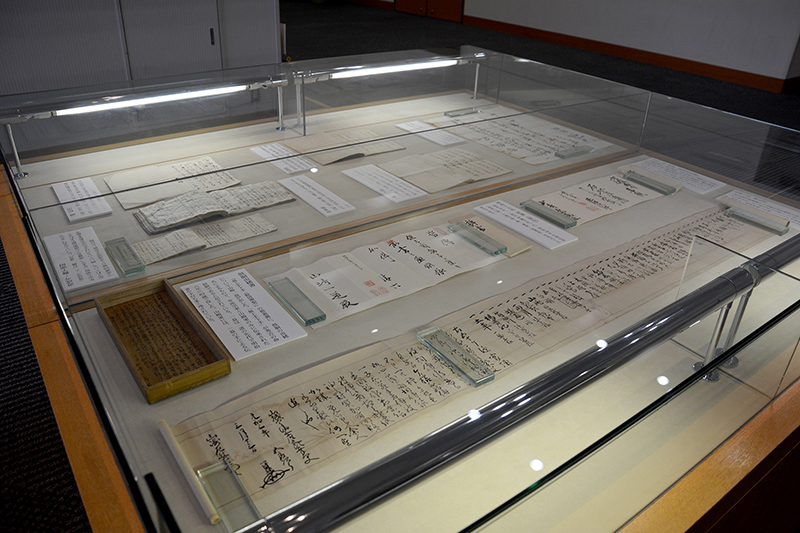

はじめに、高桑による旧蔵文書の概要の報告。山崎家旧蔵文書は、小鼓・大鼓の付の類、謡本や相伝状などの史料など200 点を超える資料からなります。江戸時代後期の手付が中心ですが、元和三年(1617)山崎左近右衛門に山城宇治三座の頭幸大夫五郎次郎資能(正能の別名か)が与えた習事相伝状(軸物)をはじめ、明治期に復曲された能や新作能の謡本、明治期の金剛家と片山家をめぐる文書なども含み、歴史資料としての価値は非常に大きいものです。江戸末期筆の手付けからは現在では行われていない手配りもうかがえ、囃子の音楽面での変遷をうかがう上でも興味深い資料です。当日は、山崎家伝来の「錠図蔕梨」胴をめぐるエピソードなども紹介し、これらの文書の中から数点を会場前のロビーで展示しました。

山崎家には、文書のほかに小鼓胴が三胴伝わっており、特に「錠図蔕梨」胴は幸流宗家と山崎家のみに伝えられた名品です。今回は、成田達志氏にこの胴を用いて、旧蔵文書中の付に基づいた一調「松虫」などを演奏していただきました(謡は坂真太郎氏)。明治41 年(1908)に一道が没して100 年余り後、「錠図蔕梨」胴の音色が会場に響きわたりました。今後は、旧蔵文書を用いた研究をより一層進めていきます。参加者は115 名。