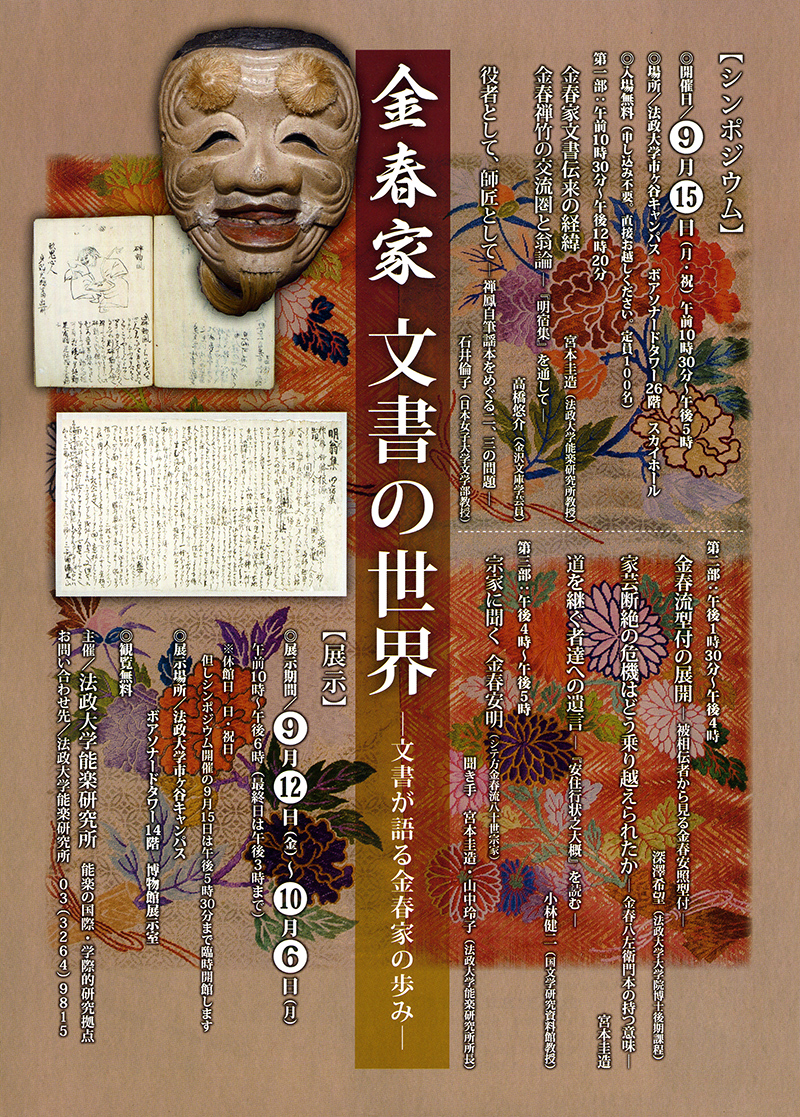

シンポジウム「金春家文書の世界―文書が語る金春家の歩み―」

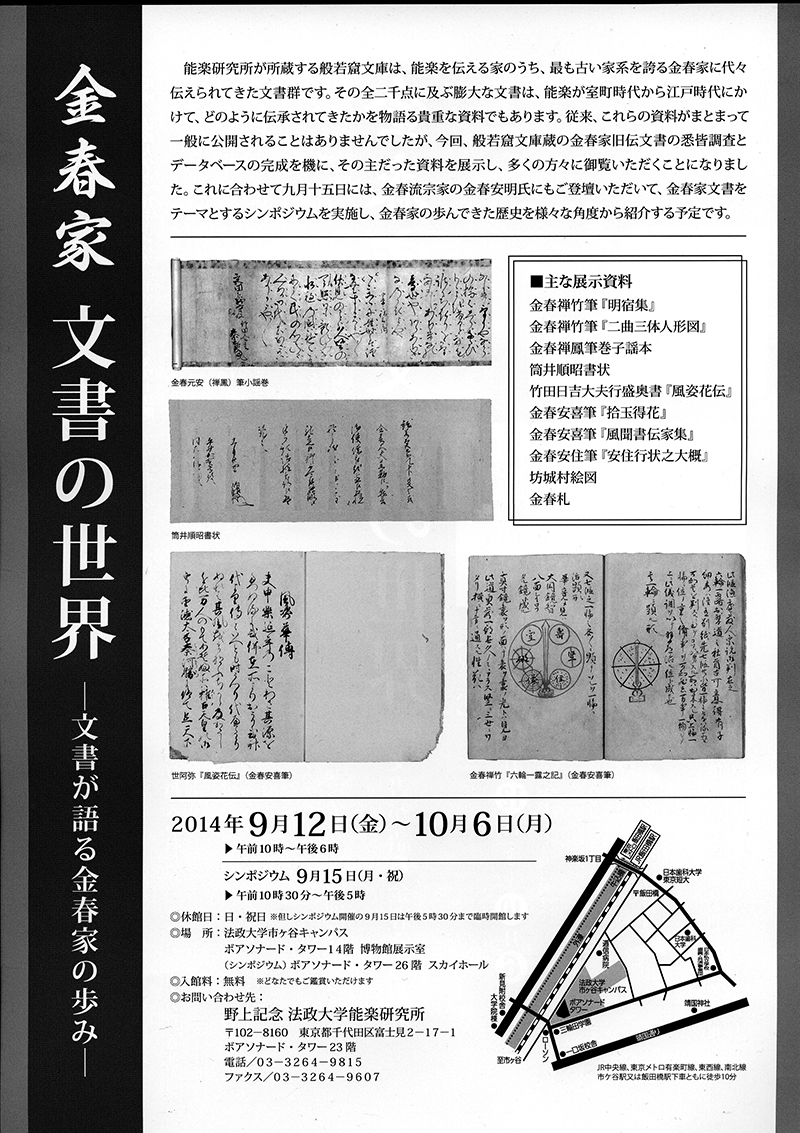

能楽研究所が所蔵する般若窟文庫の悉皆調査とデータべ―スの完成(「金春家旧伝文書デジタルアーカイブ」公開 http://nohken-komparu.hosei.ac.jp/)を機に、金春家の文書に焦点をあてたシンポジウムを開催しました。金春家歴代のうち、重要な文書を残した人物、禅竹・禅鳳・安照・安喜・安住の五名についての発表の後、八十世宗家・金春安明氏にご登壇いただき、文書を守り、伝える立場からのお話を伺いました。152名という多くの皆様がご参加くださり、大盛況のうちに閉幕しました。

シンポジウムの内容を論文化しました。(PDF 法政大学学術機関レポジトリ)で公開しています。

■2014年9月15日(月・祝) 於、法政大学ボアソナードタワー 26階・スカイホール

【第一部】10:30~12:20

「金春家文書伝来の経緯」宮本圭造(法政大学能楽研究所教授)

「金春禅竹の交流圏と翁論―『明宿集』を通して―」高橋悠介(金沢文庫学芸員)

「役者として、師匠として―禅鳳自筆謡本をめぐる二、三の問題―」石井倫子(日本女子大学文学部教授)

【第二部】13:30~ 16:00

「金春流型付の展開―被相伝者からみる金春安照型付―」深澤希望(法政大学大学院博士後期課程)

「家芸断絶の危機はどう乗り越えられたか―金春八左衛門本の持つ意味―」宮本圭造

「道を継ぐ者達への遺言―『安住行状之大概』を読む―」小林健二(国文学研究資料館教授)

【第三部】16:00~ 17:00

「宗家に聞く」金春安明(シテ方金春流八十世宗家)、聞き手 宮本圭造・山中玲子(法政大学能楽研究所所長)

なお、本シンポジウムに関連した展示を、法政大学市ヶ谷キャンパス・ボアソナードタワー 14階、博物館展示室にて、10月 6日(月)まで おこないました。